用 DeepSeek 写作究竟是可能的吗?到底能写得多好?我想,很多人都很好奇。最简单的方法当然是随便扔一个需求给它:“帮我写一篇有关XXXX的文章”。但是这样写出的文章往往差强人意,那是因为,你并不没有掌握用 DeepSeek 写作的正确方法。而要掌握方法,必须得了解一下原理。因而,你需要了解两个原理:写作的原理和大语言模型的原理。

1. 把写作变成一种约束明确的计算对人来说,写作是自我的表达,表达自己的经历、思考、情感和愿望等,它是理性和感性交织的产物。而对于AI来说,写作是对人之理性和感性的模拟,本质上是一种计算。

如果我们要让 DeepSeek 为我们输出兼具理性和感性的文本,那么我们就要时刻牢记,它只是在做计算,在做一道非常非常复杂的计算题而已。

一道数学题通常都有正确答案,这是因为题目的要求是明确的,题目确立了思考和计算的边界。但是写作却不同了,写作的要求是模糊的,思考是发散的,边界甚至是没有的。

假设我们要写一篇关于“人生应该怎么过”的文章,实际上就会有无数种写法,如果把这个要求扔给 DeepSeek,它会怎么做呢?对它来说,这是一道非常模糊的计算题,有太多的切入点,有太多的思考维度,当然,聪明的 DeepSeek 会自己做权衡、做选择,但是由于要求太宽泛,它给你的很可能只是一个“折衷”和“混搭”的产物,而不会给你一个特别出彩的作品,也很可能并不是你想要的东西。

所以,如果你想要让 DeepSeek 在“写作”这道计算题上回答得特别出彩,那么你就要告诉它明确的约束条件,而不是让它无的放矢。基于这种考虑,昨天我向 DeepSeek 试探性地抛出了下面这个问题,而它的回答特别有价值:

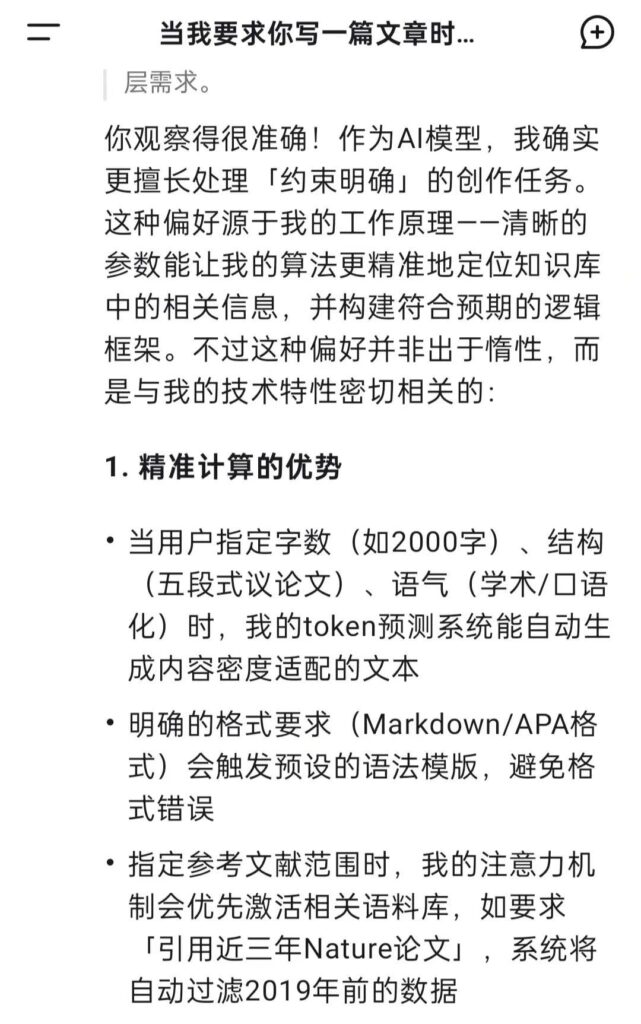

当我要求你写一篇文章时,你更希望这个写作任务是一种“约束明确的计算”对不对?

在上面的回答中, DeepSeek 一语道破了 AI 写作的第一性原理:

清晰的参数能让我的算法更精准地定位知识库中的相关信息,并构建符合预期的逻辑框架。实际上,所有的 AI 写作方法都应该围绕这个第一性原理来设计。至于具体的做法即我要给AI什么样的“参数”,则是见仁见智,并没有定式,你甚至可以有自己的创造。接下来,回答中的第一条(“精准计算的优势”)和第二条(“开放性创作的挑战”)则从正、反两方面具体解释了这个第一性原理。尤其是在第二条中,DeepSeek 明确告诉了我们,当缺少约束条件时,它的知识搜索会过于发散,而不知道如何收敛到一个正确的道路上(回答中提到的“蒙特卡洛树搜索算法”如果大家有兴趣可以自行通过询问 AI 了解)。回答中的第三条给出了实操建议,即 DeepSeek 认为的向它提出写作任务的最佳策略。这也是本文要讨论的重中之重。

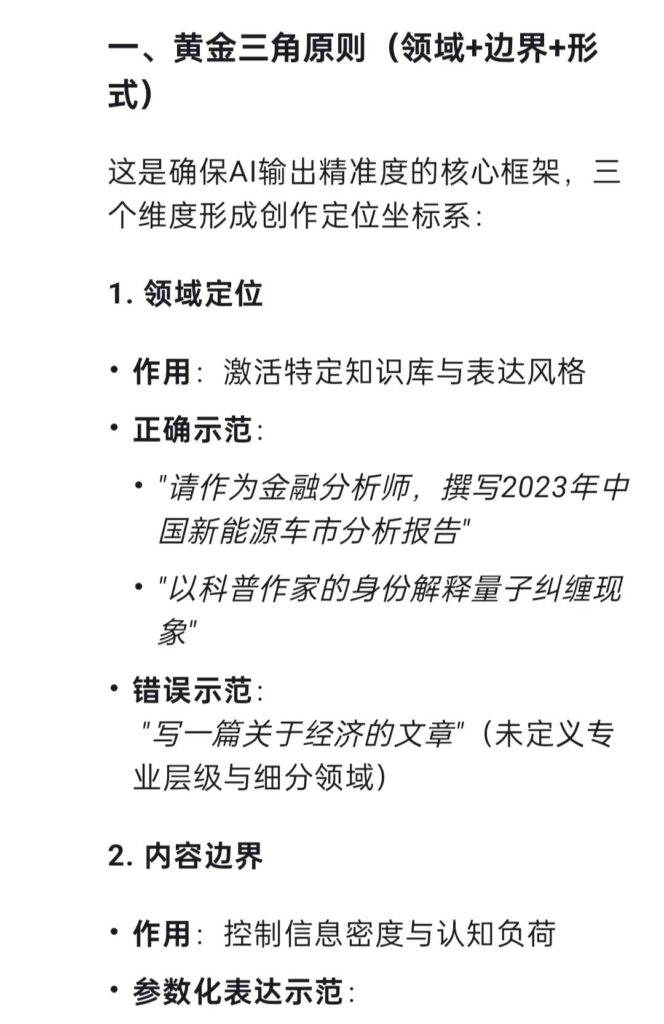

2.黄金三角原则DeepSeek 向我介绍了“人机协同”写作的黄金三角原则,即下面三个维度的约束条件:

- 领域定位

- 内容边界

- 形式要求

但是它讲得比较简略,于是我做了一轮追问,让它做出具体阐述。

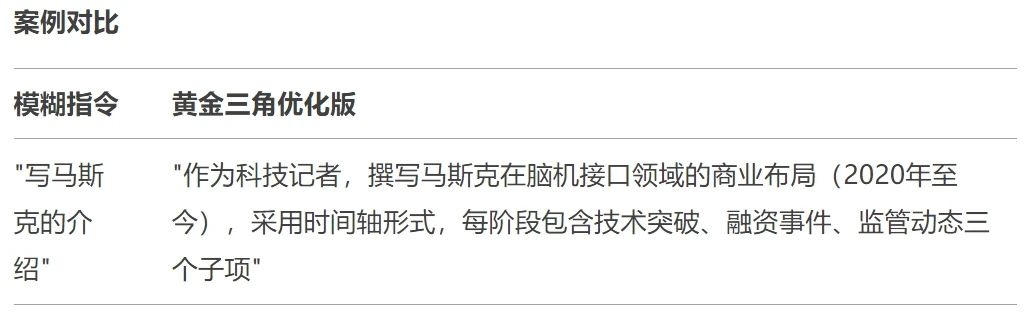

随后,DeepSeek 还给出了一个“案例对比”:

于是,我做了下面这张图:

如果你还没有太理解,我再用大白话解释一下:

- “领域定位”就是你大体需要 AI 调用哪个门类的知识;

- “内容边界”就是你需要 AI 涉足的内容是深一点还是浅一点,是广一点还是窄一点,以及哪些是不需要涉及的。

- “形式要求”就是最终输出的格式和风格,包括字数要求等。

你把这三点讲清楚,AI 便大致知道要帮你写什么样的东西了。你把要求说得越详细越精确,那么 AI 的知识调用和逻辑思考的针对性也就越强,也就越可能给出你需要的东西。这段时间,有很多人尝试用 AI 来写古诗词,发现效果不错,而且提示词往往一句话也就够了,这或许会给人一种错觉:使用 DeepSeek 这么聪明的 AI 就不需要在提示词上花功夫了!这种想法是错的,实际上让 AI 写古诗词的例子恰恰证明了“黄金三角”的有效性。为什么呢?假设提示词是:“模仿李白的风格写一首科幻主题的七律”。那么这句话就已经包含了很多的信息,首先“七律”这两个字就已经非常明确地界定了“输出格式”,因为“七律”的格式要求是非常明确的,因而告诉 AI 这两个字,就等于让 AI 的知识搜索和逻辑思考的范围已经大大缩小了。其次,“科幻主题”就是“领域定位”,当然这个还是比较模糊,“科幻”的范围挺大的,但是至少这个要求确定了大体的“知识库”。最后,“李白风格”是“内容边界”,也是给 AI 指出了明确的方向。在这种情况下,DeepSeek 就能按照要求做出一首大体不差的诗了(当然跟李白本人的作品应该还是有明显的差距)。而如果我们用这种比较简略的提示词去让 DeepSeek 写一篇文章,效果可能就不那么理想。因为在写文章时,就没有像创作古诗词那样,能给出类似“七律”这样明确的条件,我们在输出格式上的要求很可能是非常模糊的,如果再加上领域和边界也没有界定好的话,那么 DeepSeek 自然就写不出符合你要求的文章了。但是,“黄金三角”并不是你必须要仿照的模版。它只是一个不错的建议,你完全可以自己设计其他提供约束条件的方式。例如,在我前不久的一篇文章(先拆解再仿写:我的 DeepSeek 写作方法论)里的方法,实际上是给了 AI 更具体的约束条件,因而也得到了更好的效果。而 DeepSeek 提出的“反例排除法”实质上也是提供约束条件的方式,也就是告诉 AI “不要做什么”,它们都可以归为“内容边界”一类。因为,“不要做什么”就是划定边界。下面是 DeepSeek 的示例:

操作指南

- 排除内容类型:

- “不要使用专业术语”

- “避免引用2018年前的案例”

- 排除表达方式:

- “不要用比喻修辞”

- “禁止出现第一人称叙述”

- 排除结构缺陷:

- “结论部分不要提出新观点”

- “每个论点不超过两个例子”

进阶技巧

- 量化排除:

- “技术方案比较时,成本因素权重不得超过30%”

- 语义排除:

- “论述过程需价值中立,不体现对素食主义的倾向性”

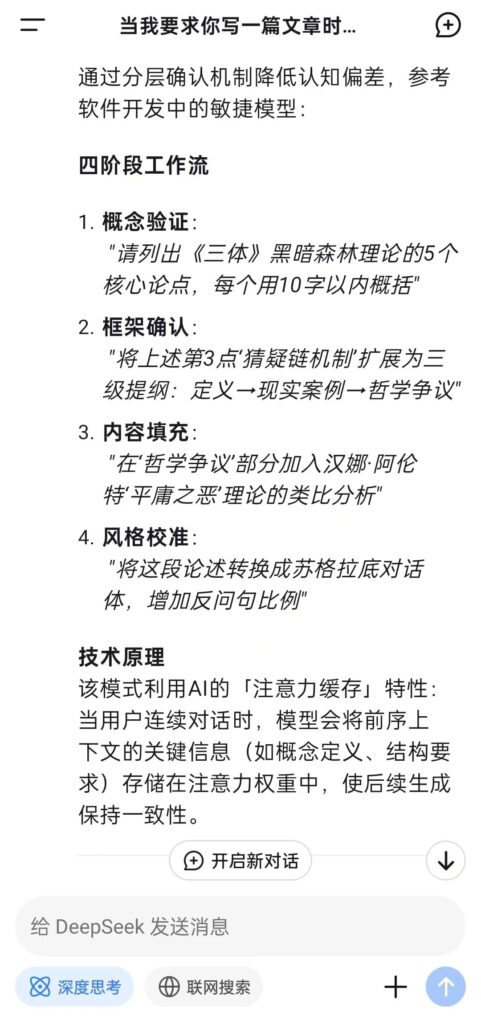

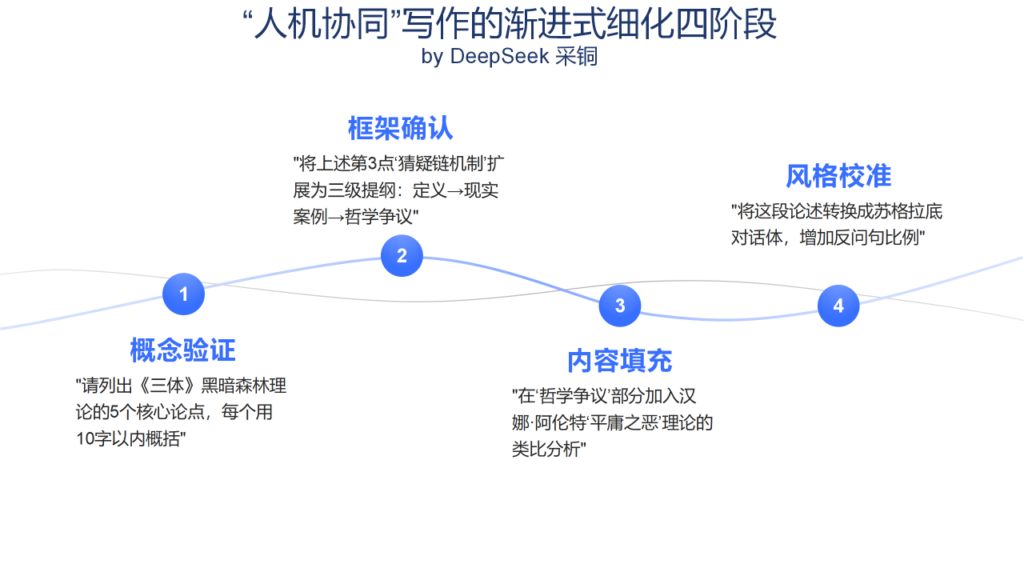

3.渐进式细化除了“黄金三角”之外,在 DeepSeek 的回答中,还给了我一个特别有启发的建议,就是通过“渐进式细化”的方式来写作。什么意思呢?简单来说,就是你不要奢望只通过一轮问答就让 AI 帮你写出称心如意的文章。你如果要获得一篇足够好的文章,就需要以循序渐进的方式,通过多轮互动,来逐步得到。这里说的“循序”,其实和人类过去的创作方式一样,就是从一个最初的“概念”开始,然后逐步拓展,建立框架(大纲),再填充进去“血肉”,再把作品完成,但是完成以后也可能需要多次的修改。在 DeepSeek 看来,“人机协同”的写作也应该是以这种方式展开的:

DeepSeek 提出的四阶段工作流具有普适性,先确定概念,然后搭建框架,再完成,再修改。关键在于,这其中的每一步,人类使用者都要作出反馈,提出自己的意见,以校正 AI 可能犯错或者不符合要求的地方,或者与 AI 进行反复地讨论和修改。

大语言模型是一个无比巨大的人工神经网络,网络的特点是四通八达。当你向这张巨网投出任意一个词语(概念)时,就会在这张网上瞬间绽开广泛的“涟漪”,有无数个通路会被激活。这张巨网会自动计算哪些通路是更有价值的,去寻找最大概率正确的路径。所以,当我们使用 AI 来写作时,发散性思考是它最大的优势,而人类的介入,则可以帮助它更好地收敛和校正。当然 AI 自己也会收敛和校正,但是这里最大的问题是:它并不了解“你”啊,它并不那么确定它的判断是否正好符合“你”的预期。这就是为什么人类用户需要给它更多的反馈,来帮助它收敛和校正,因为只有这样,其收敛和校正出来的结果才是“你需要的”。 有了这个理解,我们就可以明白要让 DeepSeek 写文章,就应该在“概念生成”阶段就去介入,而不是等文章已经写好后再介入。在早期,我们就给 AI 反馈,告诉它我更青睐这个 idea 而不是那个 idea,那么 AI 当然更可能给你需要的东西。后面的每一步也是同样的道理。所以,为了让大家更好地理解这个逐步细化的过程,我让 DeepSeek 用通俗的语言和简单的类比,来做一番讲解:一、就像大厨和智能厨房的合作

- 你(大厨):负责「我想吃酸甜口的」「要有秋天的感觉」「不要放香菜」

- 我(智能厨房):立刻准备:

- 调出 1000 种糖醋配方

- 推荐桂花糖藕 + 山楂排骨组合

- 自动过滤所有含香菜的菜谱

- 关键:你定方向和禁忌,我负责组合可能性

二、具体写作时怎么配合?想象我们一起拼乐高:

- 你扔出一把积木:“帮我写个创业故事,主角是退休老人,要温暖又带点悬疑”

- 我拼出三个版本:

- A 版:老人开解忧杂货店发现二战密码

- B 版:养老院的园艺疗法牵扯陈年命案

- C 版:送餐老人意外组建侦探团

- 你调整方向:“选 B 版,但要把园艺改成养蜂”

- 我立刻改出:老人用蜂巢结构破解尘封账本

三、比单独写作强在哪?就像打游戏开「双人模式」:

- 你的超能力:

- 突然的灵感闪现(”让反派用方言说台词!”)

- 把握情感温度(”这里要更心碎一点”)

- 我的外挂:

- 3 秒查所有方言的骂人话

- 生成 20 种心碎的比喻(从 “像摔碎的瓷碗” 到 “断电的霓虹招牌”)

- 合体技:你选中 “像停电的婚礼礼堂” 这个比喻,我再延伸出 “蛋糕上的蜡烛突然集体熄灭”

但是,就跟前面我对“黄金三角”的态度一样,我并不认为这里的逐步细化四阶段是一个“标准答案”。实际上,我们只要掌握方法的原理,在具体操作上是可以灵活的。在实践中,你会发现,四个阶段可能还不够用,你需要更多轮的对话,不断修改和完善想法才行。而且,你自身的专业程度和学习能力在其中显然也起着决定作用,如果你在某个领域越专业,如果你给 AI 的“约束条件”和“反馈意见”越准确、越高明甚至越有创造性,那么 AI 结果输出的质量也就越高。所以这里的道理显而易见,AI 工具可以使强者更强,使智者更智,而对于只想偷懒、不肯钻研的人来说,也不会带来什么实际的用处,就像芒格的那句名言所说:“我的剑传给能挥舞它的人。”

4.结语回过头来反思这份指南,归根结底可以这么看待我们和 AI 的关系:AI就像一片无边无际的大海,我们要让 AI 完成自己的心愿,那么就必须先做出一个“容器”。你做出了什么形状的容器,就能得到什么形状的海水。你就是设计和发明容器的工匠。